平安時代に活躍した紫式部と清少納言は、日本文学史において欠かせない存在です。二人の作品や考え方には大きな違いがあり、それぞれ独自の魅力を持っています。そのため、「どちらが人気なのか?」と気になる人も多いのではないでしょうか。

紫式部と清少納言の関係については、よく「ライバルだった」と語られますが、実際のところはどうだったのでしょうか。また、「どっちが先に宮廷で活躍したのか?」や、それぞれの年代や年齢についても気になるところです。

さらに、「どっちが美人だったのか?」という話題もありますが、当時の美の基準は現代とは異なります。性格や立場、文学の特徴を知ることで、より深く二人の魅力を理解できるでしょう。特に清少納言の性格については、『枕草子』のユーモアあふれる文章からも読み取ることができます。

また、近年ではNHKの大河ドラマや特集番組などで取り上げられることも増え、二人の評価は時代とともに変化しています。本記事では、それぞれの生涯や作品の特徴、現代での評価を詳しく解説していきます。

①紫式部と清少納言の関係や作風の違い

②どちらが先に活躍し、与えた影響

③現代での評価やメディアでの扱い

④美貌や性格が作品に与えた影響

紫式部と清少納言はどっちが人気?時代背景と関係

・紫式部と清少納言の関係とは?

・二人の違いはどこにある?

・どっちが先に活躍したのか?

・紫式部と清少納言はライバルだった?

・年代と年齢から見る二人の比較

・NHKドラマやメディアでの扱い

紫式部と清少納言の関係とは?

平安時代を代表する二人の女性作家、紫式部と清少納言は同時代に活躍しましたが、直接的な交流があったかどうかを示す明確な記録は残っていません。しかし、『紫式部日記』には紫式部が清少納言に対して批判的な記述を残しており、当時の宮廷内で互いを意識する関係であった可能性はあります。

- 紫式部の視点: 清少納言の文体を「自信過剰」と批判

- 清少納言の視点: 『枕草子』では紫式部についての記述はなし

ただし、これをもって二人が個人的に対立していたとする確証はなく、後世の解釈による部分も大きいとされています。

二人の作風と価値観の違い

| 紫式部 | 清少納言 |

|---|---|

| 感情の機微を繊細に描写 | 宮廷生活や自然の美しさを軽快に綴る |

| 長編物語『源氏物語』を執筆 | 随筆『枕草子』を執筆 |

| 内向的で思慮深い性格 | 明るく機知に富んだ性格 |

このように、紫式部は物語文学の第一人者として、清少納言は随筆文学の先駆者として、それぞれ異なる文学スタイルを確立しました。

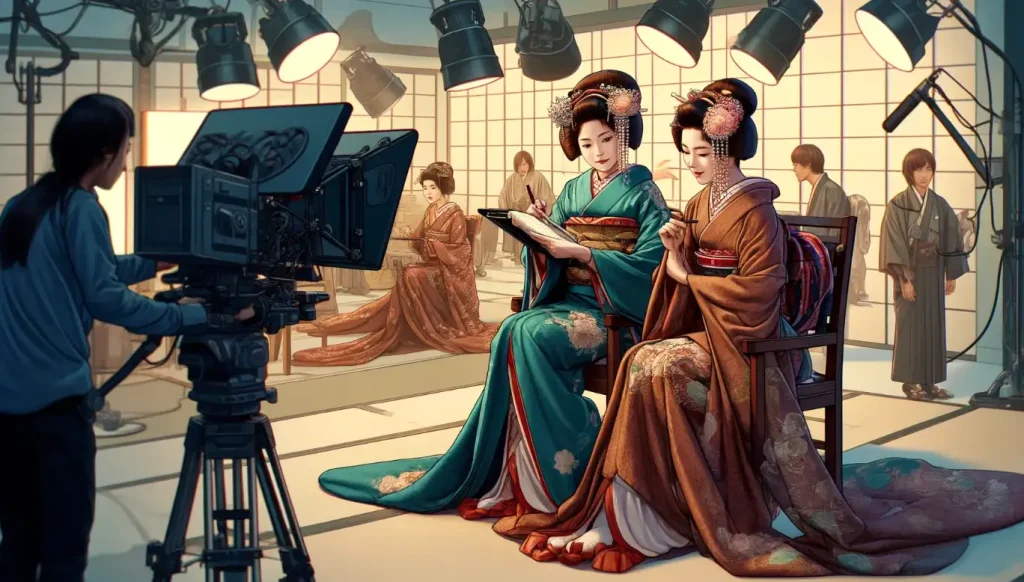

宮廷文化と二人の関係

紫式部と清少納言は、それぞれ異なる宮廷文化の中で活動しました。

- 紫式部が仕えた彰子の宮廷

- 安定した権力基盤を持ち、学問が重視される

- 長編物語や教養が高く評価される環境

- 清少納言が仕えた定子の宮廷

- 知的で自由な文化が根付き、和歌や機知が重要視

- ユーモアや風流を楽しむ風潮

現代における評価

紫式部と清少納言の作品は、時代を超えて評価され続けています。

- 『源氏物語』は、日本文学の最高峰として国内外で研究されている

- 『枕草子』は、エッセイ文化の礎となり、現代のエッセイストにも影響を与えている

このように、二人の作品は異なるジャンルながら、日本文学に大きな影響を与えています。どちらの作品が優れているかは、読む人の好みや目的によって異なり、単純な比較は難しいと言えるでしょう。

二人の違いはどこにある?

紫式部と清少納言の最大の違いは、彼女たちの作品の性質にあります。紫式部は『源氏物語』という壮大な物語を執筆し、光源氏という架空の人物を通じて、宮廷社会の恋愛模様や人間関係を緻密に描きました。

この作品は、物語文学の礎を築いたともいわれ、登場人物の心理描写が非常に細やかであることが特徴です。一方、清少納言は『枕草子』の中で、日常の出来事や宮廷生活の美しさを軽快な文体で綴り、鋭い観察眼とウィットに富んだ表現が際立ちます。

紫式部の『源氏物語』は、物語性が強く、文学的な深みがあり、当時の貴族社会の価値観や人間模様を詳細に表現しています。一方、清少納言の『枕草子』は、随筆文学の形式を取り、現実の出来事や風景を端的かつ主観的に描写するスタイルが特徴です。

そのため、紫式部の作品は長編の物語としての統一感があり、清少納言の作品は断片的で自由な形式を持っています。

さらに、紫式部は内省的で繊細な視点を持ち、登場人物の心情の機微を描くことに秀でていましたが、清少納言は明るく知的で、機知に富んだ表現を用いて宮廷の華やかさを伝えました。このように、二人の文学観の違いは、作品の性質にも色濃く表れており、それが現代においても比較の対象となり続ける理由となっています。

どっちが先に活躍したのか?

歴史的な記録によると、清少納言が紫式部よりも先に宮廷で活躍していました。清少納言は一条天皇の皇后・定子に仕え、宮廷文化の最前線で才能を発揮しました。彼女は機知に富んだ発言と鋭い観察眼を活かし、宮廷生活の華やかさを『枕草子』に記しました。その一方で、定子が失脚した後、清少納言の立場も危うくなり、宮廷を去ることになりました。

一方、紫式部は清少納言の時代の後、一条天皇のもう一人の皇后である彰子に仕えました。紫式部は宮廷における経験を活かしながら、『源氏物語』を執筆し、当時の貴族社会や恋愛模様を巧みに描きました。彼女の作品は長編物語としての完成度が高く、日本文学の基盤を築いたとされています。

つまり、時系列的には清少納言が先に世に出ましたが、紫式部の『源氏物語』は後世に大きな影響を与え、国内外で評価される作品となりました。両者の活躍時期が異なり、また文学のジャンルも違うため、単純にどちらが先かというよりも、それぞれの時代背景や宮廷文化の変遷とともに捉えることが重要です。

紫式部と清少納言はライバルだった?

よく言われる「ライバル関係」ですが、実際には二人が直接競い合っていたわけではありません。紫式部が『紫式部日記』で清少納言を批判したことが根拠とされていますが、これは単なる個人的な意見に過ぎず、当時の宮廷文化や派閥対立の影響を受けていた可能性も考えられます。

紫式部は、文学を通じて人間関係や心理描写を深く探求する傾向がありました。一方、清少納言は機知に富んだ観察眼を持ち、宮廷生活の華やかさや風流を軽妙な筆致で描くことを得意としていました。このように、二人は異なるアプローチで作品を生み出しており、単純に比較することは難しいでしょう。

また、清少納言は一条天皇の皇后・定子に仕え、宮廷内の知的な交流の中で才を発揮しました。一方、紫式部は後に中宮となった彰子に仕え、長編物語『源氏物語』を完成させました。二人が仕えた宮廷の文化も異なり、それぞれの作風にも影響を与えたと考えられます。

そのため、二人は直接的な競争関係というよりも、異なるスタイルで文学に貢献した作家として捉えられるべきでしょう。

年代と年齢から見る二人の比較

清少納言の生年は不詳ですが、一般的には966年頃と推定されています。一方、紫式部は973年頃に生まれたとされ、年齢差は数歳程度と考えられます。

また、二人の活躍した時期にも違いが見られます。清少納言は一条天皇の皇后・定子に仕えた990年代が最盛期とされ、その時代の宮廷文化を『枕草子』として残しました。彼女の作品は、当時の貴族社会の美意識や知的交流を反映しており、独自の視点から宮廷の日常を描いたものです。

さらに、彼女は定子の周囲で文化人としての地位を確立し、洗練された表現力で当時の貴族社会の価値観を伝えています。

一方、紫式部の活躍は1000年代初頭であり、清少納言よりも後の時代に宮廷での地位を確立しました。彼女は中宮彰子に仕え、『源氏物語』を執筆しました。紫式部は、宮廷文化の中で育まれた深い感性と豊かな文学的教養を活かし、光源氏という架空の人物を通して当時の貴族社会や人間関係を描きました。

その作品は、物語文学の礎を築いただけでなく、後世の文学に多大な影響を与えたと評価されています。

このように、時期のズレがあるため、二人が同じ場で直接的に競い合うことはほとんどなかったと考えられます。むしろ、それぞれ異なる時代背景のもとで、異なる文学スタイルを確立し、それぞれの宮廷文化を記録する役割を果たしました。そのため、単純に人気や影響力を比較するのではなく、当時の社会的背景とともに二人の作品の意義を理解することが重要です。

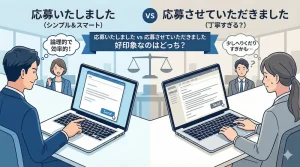

NHKドラマやメディアでの扱い

近年、NHKの大河ドラマや特集番組では、紫式部と清少納言が取り上げられることが増えています。特に『源氏物語』は日本文学の最高傑作として広く知られ、多くのドラマや映画の題材として扱われています。物語の壮大さや人物描写の繊細さが評価され、国内外の文学研究でも重要な位置を占めています。

一方、『枕草子』も随筆文学の代表作として、現代のエッセイ文化にも影響を与えています。清少納言の鋭い観察眼と軽妙な語り口は、現代のコラムやブログにも通じる要素があり、感性の豊かさが広く支持されています。

また、近年では紫式部と清少納言を題材にした新しい解釈のドラマや小説が増えており、二人の作品や生涯に新たな視点を加えています。SNSやオンライン記事でも両者の比較が話題になることが多く、特に若い世代の間で再評価される動きが見られます。メディアでの扱いを見る限り、紫式部のほうが知名度が高いものの、清少納言のユーモアや機知に富んだ文章も一定の人気を誇っています。

紫式部と清少納言はどっちが人気?美貌や性格の比較

・紫式部と清少納言はどっちが美人?

・清少納言の性格は本当に鋭い?

・作品の影響力から見る人気度

・現代での評価はどちらが高い?

・歴史的な評価と現在の人気比較

・どちらの作品が読み継がれている?

紫式部と清少納言はどっちが美人?

当時の記録では、清少納言は知性と機知に富んだ才女として評価されており、美貌についての言及は少ないです。しかし、彼女のユーモアと洞察力は宮廷内でも高く評価され、洗練された話術と文章力で一目置かれていました。

一方、紫式部も美人であったという記録はほとんどありませんが、文学的才能と深い教養を持っており、それが周囲からの高い評価につながっていました。彼女の作品には、感情の機微を巧みに表現する力があり、それが魅力の一つとされていました。

また、平安時代の美の基準は現在とは大きく異なり、容姿だけでなく、教養や品位が重要視されていました。貴族女性にとって、漢詩や和歌を詠む能力、文字を書く技術、会話のセンスが「美しさ」の要素とされていました。そのため、美貌だけを基準に比較するのは難しく、どちらも知性と教養が光る女性であったことは間違いありません。

さらに、清少納言は明るく、快活な性格が特徴的であったのに対し、紫式部は内向的で慎重な性格であったとされています。この性格の違いが、彼女たちの作品の特徴にも影響を与えており、清少納言は鋭い観察眼を生かして宮廷生活を描写し、紫式部は複雑な人間関係を繊細に表現しました。このように、美しさの概念も含め、二人の個性は大きく異なり、それぞれの魅力が際立っていたといえます。

清少納言の性格は本当に鋭い?

清少納言は『枕草子』の中で歯に衣着せぬ発言を多く残しており、その性格は鋭く、機転が利くとされています。彼女の文体は明快で、皮肉や風刺が効いており、当時の宮廷文化の中でも異彩を放っていました。また、知的好奇心が強く、宮廷の美しさや風雅な生活を称賛する一方で、礼儀作法にこだわらない自由な発想を持っていたことがうかがえます。

しかし、これはあくまで彼女の文章表現によるもので、実際の性格がどうであったかは不明です。『枕草子』の中には、彼女が宮廷内で賢明な振る舞いを求められる場面もあり、単なる快活な性格ではなく、時には慎重な一面もあったのではないかと推測されます。

一方、紫式部は内向的で繊細な性格だったとされ、『紫式部日記』の中でも自分の感情を細かく綴っています。彼女は周囲の人間関係に敏感で、特に自身の文学的才能を妬まれることを恐れていたとされています。そのため、宮廷生活では控えめな態度を取りながらも、内心では他者を鋭く観察し、それを『源氏物語』の登場人物の心理描写に活かしました。

このように、二人の性格は対照的ですが、それぞれの魅力があり、どちらが優れているかは一概には言えません。清少納言は知的で大胆な表現力を持ち、宮廷文化の華やかさを捉えることに長けていました。一方、紫式部は繊細な感性を持ち、長編物語の中で登場人物の内面を深く描写することで文学的な新境地を開きました。このように、二人の文学者は異なる魅力を持ち、それぞれの作品が異なる視点から現代にも影響を与え続けています。

作品の影響力から見る人気度

『源氏物語』は世界最古の長編小説として、国内外で高い評価を受けています。その物語は単なる恋愛小説にとどまらず、当時の貴族社会や政治、文化までを詳細に描写し、多くの研究者によって分析が続けられています。また、その文学的価値は日本国内だけでなく、海外でも評価されており、英語やフランス語をはじめ、多くの言語に翻訳されています。

一方、『枕草子』は随筆文学の先駆けとして、日常の美しさや機知に富んだ観察を描くスタイルが特徴です。宮廷の生活を鮮やかに記録し、清少納言独自の視点で自然や人物、出来事を綴った作品は、現代のエッセイ文化にも強い影響を与えています。そのため、日記文学や随筆文学の分野では『枕草子』の評価が非常に高く、特に文章表現の巧みさや独特の感性が注目されています。

純粋な影響力で見ると、『源氏物語』のほうが長編物語として広く読まれており、その影響力は圧倒的です。しかし、『枕草子』も日本文学の多様性を示す重要な作品であり、異なる文学ジャンルとして並び称される存在です。

現代での評価はどちらが高い?

現代では、文学作品としての影響力の大きさから紫式部がより高く評価される傾向にあります。『源氏物語』は日本文学の傑作として広く認識され、長編小説の先駆けとして国内外の文学研究においても重要視されています。そのため、多くの学者や作家に影響を与え続けています。

一方で、清少納言の『枕草子』は、随筆文学の代表作として評価されており、その鋭い観察眼やユーモアは現代のエッセイ文化にも通じるものがあります。現代のエッセイストやコラムニストの文章に見られるウィットや軽妙な表現は、清少納言の影響を受けているとも言われています。彼女の作品は、日常の些細なことに光を当てる視点の斬新さが際立ち、文学だけでなく、現代のライフスタイルにも影響を与えていると言えるでしょう。

また、メディアの扱いを見ても、紫式部は長編物語の作家として歴史ドラマや映画の題材になりやすい一方、清少納言はエッセイストや評論家の手本として評価され、現代の読者にも身近な存在となっています。このように、二人の評価は異なる側面から成されており、どちらが優れているかを単純に比較するのは難しいでしょう。

歴史的な評価と現在の人気比較

歴史的には、紫式部の作品が世界的に知られているため、より高い評価を受けています。『源氏物語』は日本最古の長編小説として、文学的価値が極めて高く、国内外の文学研究において重要な地位を占めています。特に、その緻密な心理描写や物語の構成は、後世の小説家や詩人に多大な影響を与えてきました。英語やフランス語をはじめとする多言語に翻訳され、海外の大学の文学カリキュラムにも組み込まれることが多い作品です。

しかし、清少納言の作品も、日本文学における重要な位置を占めています。『枕草子』は随筆文学の先駆けであり、エッセイやコラムの元祖ともいえる存在です。その鋭い観察眼と洗練された表現技法は、現代のエッセイストや評論家にも影響を与えており、文章のリズムやウィットに富んだ文体は、今なお多くの読者に愛されています。

さらに、現代においても二人の評価は分かれており、紫式部は文学研究の対象として評価されることが多いのに対し、清少納言の作品は日常的な視点から楽しむことができるという点で幅広い層に支持されています。そのため、どちらがより優れているかというよりも、それぞれ異なる魅力を持ち、異なる形で文学界に貢献していると言えるでしょう。

どちらの作品が読み継がれている?

『源氏物語』は日本文学の最高峰として多くの研究がなされ、翻訳も豊富です。英語やフランス語をはじめとする多言語に翻訳され、海外でも日本文学の代表作として知られています。研究の対象としても広く取り上げられ、平安時代の貴族社会の様子を詳しく知る手がかりとしても重要な位置を占めています。また、その心理描写や物語構成の巧みさは、現代の小説にも多大な影響を与えています。

一方、『枕草子』も国語の教科書に掲載されるなど、広く読まれています。特に随筆文学の先駆けとしての価値が高く、日常の美しさや宮廷生活の細かな情景を観察し、巧みに表現した点が評価されています。現代のエッセイ文化の礎を築いた作品とも言え、その文体や表現方法は現代のコラムやブログ文化にも通じるものがあります。

どちらも読み継がれており、それぞれ異なる文学的価値を持つため、単純に優劣を比較することはできません。むしろ、それぞれの特徴を理解し、異なる視点から楽しむことが重要です。『源氏物語』は物語文学の金字塔として、また『枕草子』は鋭い観察眼を活かした随筆文学の先駆けとして、今後も読み継がれていくでしょう。

紫式部と清少納言はどっちが人気なのか?総括

紫式部と清少納言は同時代に活躍したが、直接の交流は確認されていない

『紫式部日記』には紫式部が清少納言を批判する記述がある

紫式部は『源氏物語』を執筆し、長編小説の先駆けとなった

清少納言は『枕草子』を執筆し、随筆文学の基礎を築いた

紫式部は内向的で繊細、清少納言は明るく機知に富んでいた

彰子の宮廷は学問重視、定子の宮廷は知的で自由な文化があった

紫式部は宮廷社会の恋愛や人間関係を詳細に描いた

清少納言は宮廷生活の美しさや日常の出来事を観察して記録した

清少納言の方が先に宮廷で活躍し、紫式部は後に評価を高めた

二人の作品の影響力は異なり、文学のジャンルも大きく違う

紫式部は心理描写を重視し、清少納言は鋭い観察眼を活かした

現代では『源氏物語』の方が世界的に広く研究されている

『枕草子』はエッセイ文化の礎となり、親しみやすい作品として評価される

どちらが人気かは時代や読者の価値観によって変わる

二人とも日本文学において重要な位置を占めている